- Introduction

- Réalisateur malgré lui

- Wicked City (1987), un polar horrifique déviant

- Demon City Shinjuku (1988), un conte post-apocalyptique et fantastique

- Ninja Scroll (1993), un chanbara ultraviolent et torturé

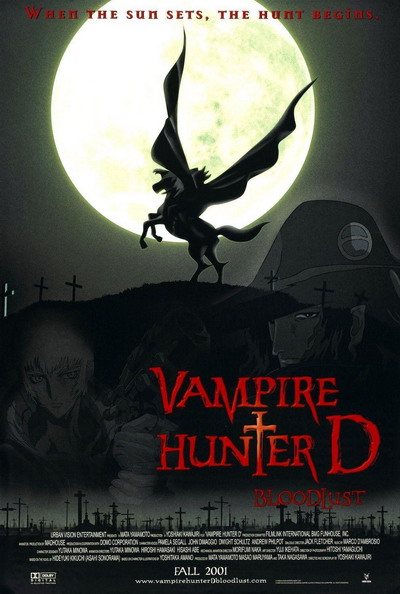

- Vampire Hunter D : Bloodlust (2000), quand Bram Stoker invite Georges Lucas, George Miller et Sergio Leone à sa table

- Une œuvre unique mais mésestimée

Hayao Miyazaki (Princesse Mononoke ,1997, Le voyage de Chihiro, 2001)… Katsuhiro Otomo (Akira,1988, Memories,1995)… Mamotu Oshii (Patlabor, 1989, Ghost in the Shell, 1995) … Shin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, 2001, Samurai Champloo, 2004)… Satoshi Kon (Perfect blue,1997, Paprika,2006)… Beaucoup de noms viennent à l’esprit des amateurs d’animation japonaise avant que celui de Yoshiaki Kawajiri ne survienne. Pourtant, ce génie de l’animation à la longue carrière a su marquer l’histoire du genre de façon indélébile et magistrale, imposant un cinéma d’animation adulte mais surement trop sombre, trop violent, trop malsain, trop libidineux (voire pornographique dans certains cas) pour que ses œuvres puissent trouver une audience plus large.

Kawajiri, à travers ses réalisations, offre et déploie un imaginaire unique, touffu, mêlant différents genres (science-fiction, horreur, action, fantasy, historique, érotique, policier…) et nous fait voyager à travers les recoins les plus sombres de l’âme humaine (et inhumaine). Le tout est illustré par des dessins et une animation techniquement parfaits, au style très marqué des 80’s/90’s, s’imprimant irrémédiablement dans la rétine du spectateur. L’œuvre de Kawajiri est unique en son genre malgré les multiples références qui l’habitent. Elle ne ressemble à rien d’autre qu’à elle même et sa marque, que ce soit dans ses scenarii ou son dessin, se remarque dès les premiers plans.

Il serait trop long de retracer l’ensemble de ses travaux de manière exhaustive ici. Aussi , tout en faisant allusion ici et là à plusieurs de ses œuvres, nous nous concentrerons sur quelques films et OAV (Original Animation Video, destiné au marché VHS et DVD), réalisés et écrits par ses soins : La Cité interdite ou Wicked city (1987), Demon City Shinjuku (1988), Ninja Scroll (1993) et Vampire Hunter D: Bloodlust (2000).

Ce choix est guidé par les recommandations du maître lui-même qui déclarait dans une interview donnée à Redpill en 2002 : « si je pouvais mentionner quelques travaux dont je suis vraiment fier en terme de cinéma et d’animation, je dirais Wicked City et Ninja Scroll ainsi qu’un film que j’ai fini l’année dernière, Vampire Hunter D: Bloodlust, dont je suis vraiment content ». Pour notre part, nous y avons ajouté Demon City Shinjuku car il s’agit d’une œuvre injustement mal aimée. De plus, elle a contribué à la fructueuse collaboration entre Kawajiri et Hideyuki Kikuchi, romancier auteur des ouvrages ayant inspiré ces métrages, hormis Ninja Scroll.

Seront donc omis ici les nombreuses séries TV et films où Kawajiri n’est pas à la réalisation. Aussi, nous n’aborderons que brièvement les films où il ne réalise qu’un segment comme Manie manie (1987), Memories (1995), The Animatrix (2003) ou encore Metropolis (2001).

Wicked City est son premier long métrage, Demon City Shinjuku sa confirmation ; et Ninja Scroll et Vampire Hunter D sont ses chefs d’œuvres incontournables. Ces quatre métrages représentent à eux seuls la quintessence de l’univers kawajirien et la singularité de son style. Un univers sombre que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de déviant, tant il est violent, souvent libidineux, sexiste et même parfois assez sadique, mais qu’il convient de replacer dans son contexte afin d’en comprendre la genèse et l’esprit : la naissance de l’animation pour adultes et de l’OAV au Japon dans le début des années 80.

Réalisateur malgré lui

Yoshiaki Kawajiri naît en 1950 à Yokohama. Dès l’enfance, il se passionne pour le dessin et entretient des relations avec le mangaka Hideaki Kitano (animateur pour Dororo, entre autres), un ami de la famille. Grâce à ce dernier, il intègre le studio d’animation Mushi Production de Osamu Tezuka, le créateur du célèbre Astroboy, en 1968. Il y occupe des postes techniques tels qu’animateur et intervalliste (exécution des dessins manquants pour assurer la fluidité de l’animation) et y fait la rencontre du d’Osamu Dezaki (Cobra, Rémi sans famille…) et Rintaro (Le roi Léo, Albator…) avec qui il fonde le studio Madhouse. Au sein de la nouvelle firme, Kawajiri occupe toutes les facettes techniques du métier : animation, storyboard, chargé de production et n’entend pas se lancer dans la réalisation. Il est un dessinateur avant tout et entend le rester.

Ses associés, enthousiasmés par son travail, le poussent toutefois à accepter de coréaliser SF Shinseki Lensman en 1984. Il s’agit un film d’animation futuriste remportant un certain succès. Kawajiri accepte aussi de s’occuper de l’un des segments de Manie manie en 1987. Les deux autres courts métrages constituant le film sont assurés par Rintaro (Le labyrinthe) et Katsuhiro Otomo (Stoppez le travail !), le futur créateur d’Akira. Avec son segment Le coureur, Kawajiri démontre tout son savoir faire en matière d’écriture et de réalisation. Le coureur porte déjà sa marque, déploie un chara-design singulier et un univers sombre et sans pitié. Mêlant cyberpunk et course automobile, fortement inspiré de Rollerball et Blade Runner, le résultat impressionne.

Manie Manie (1987)

En 1983, la sortie de Golgo 13: The professional d’Osamu Dezaki est un tournant dans l’histoire de la japanimation. Ce polar sombre et violent est un succès et l’on prend alors conscience de la présence d’un public plus adulte, essentiellement masculin, avide de sensations fortes et d’histoires plus viscérales. La même année, la sortie de Harmagedon: Genma Wars de Rintaro (Kawajiri y occupe le rôle d’animateur-clé) confirme ce constat : une masse de jeunes adultes sont demandeurs de films animés en phase avec leurs goûts et attentes.

Cette visibilité d’un public plus mature va donner naissance à l’OAV : des réalisations destinées uniquement au marché vidéo où les réalisateurs, à l’abri de la censure des séries TV et des risques financiers liés aux sorties en salles, pourront se laisser aller à leur imagination et ainsi séduire de jeunes hommes en mal de sensations fortes. C’est d’ailleurs avec l’OAV que le genre Hentaï (film d’animation pornographique) voit le jour dès 1984 avec Cream Lemon.

C’est aussi ce contexte qui provoquera chez Kawajiri, conscient de la liberté acquise en matière de réalisation et de thématique, l’envie de réaliser son premier long-métrage, Wicked City.

Wicked City (1987), un polar horrifique déviant

Profitant de la vague de liberté artistique provoquée par le marché de l’OAV, Kawajiri nous livre Wicked City (ou La cité interdite en français) en 1987. Tiré de la série de nouvelles horrifiques Wicked City d’Hideyuki Kikuchi parue entre 1985 et 2016, le film propose un mélange brutal et sombre d’horreur, de suspense, de violence et de sexe. La réalisation y est d’une beauté, d’un réalisme et d’une technique digne des plus grands, n’ayant rien à envier à celle du cultissime Akira, sorti un an plus tard.

L’intrigue se situe à la fin du XXe siècle, dans une société japonaise où les humains et le monde obscur (des démons) vivent tant bien que mal dans une coexistence pacifique renouvelée ponctuellement par un traité de paix. Un vieillard pervers, le Docteur Maiyart, garant de la signature du traité pour les humains, est alors protégé par deux membres de la « garde noire »: Taki, un homme humain et Maeki, une femme démon (deux «flics» que tout oppose, le fameux buddy movie cher aux années 80). En effet, nombreuses sont les forces du monde obscur, désireuses d’anéantir l’humanité, tentant d’empêcher la signature dudit pacte.

Taki est le prototype du flic dur à cuire caractéristique des années 80. Solitaire, téméraire, macho et coureur de jupons, il n’est pas sans rappeler des figures telles que James Bond ou l’inspecteur Harry et renforce l’aspect polar hard-boiled du métrage.

Taki dans Wicked City (1987)

Le scénario, essentiellement prétexte pour Kawajiri à se laisser aller à toutes ses folies visuelles, offre au public des clins d’œil assumés aux références et aux genres que l’auteur affectionne. Le réalisateur tente toutefois de proposer une réflexion sur le racisme et la xénophobie, trouvant dans la connaissance mutuelle et le métissage la seule solution à l’entente entre les peuples. En effet, c’est de l’amour entre Taki et Maeki que naîtra un enfant mi-humain mi démon (conçu dans une église !), seul être capable de mettre fins aux hostilités, chose que les forces du monde obscur veulent éviter à tout prix.

Peu attiré par la réalisation, Kawajiri avait au départ accepté la réalisation d’un OAV de 35 minutes. Devant le résultat et la maîtrise dont il fit preuve, Madhouse l’empresse de rallonger son travail pour en faire un long métrage de 80 minutes. Assez convaincu et content de son œuvre, Kawajiri accepte. Wicked City fait grand bruit à sa sortie. C’est une œuvre innovante, à la réalisation impeccable. Jouant sur les tonalités noires et bleues (les couleurs de l’horreur selon Kawajiri), le film transpire une ambiance malsaine et cauchemardesque rarement vue dans un film d’animation. D’ailleurs, la teinte très bleutée de plusieurs scènes du film est à la base due à un accident technique dont le résultat inattendu séduira le réalisateur.

Wicked City (1987)

Les décors sont d’un réalisme remarquable, Kawajiri ayant fait de nombreux repérages dans Tokyo (notamment les quartiers de Shinjuku et Roppongi ainsi que l’aéroport) pour donner à son film un caractère crédible, renforçant par cela l’immersion et la crédulité du spectateur. Ici, tout se passe de nuit ; ce qui confère à Tokyo un aspect quasi futuriste et cyberpunk. Le Blade Runner (1982) de Ridley Scott n’est pas très loin. Les rares scènes de jour se déroulent en intérieur, dans la pénombre d’un bureau ou d’une chambre aux stores baissés. En bref, tout y est sombre et énigmatique.

La violence et l’horreur y sont jusqu’au-boutistes. Les démons du monde obscur passent d’une morphologie humaine à un aspect monstrueux (tentacules en tout genre, femmes araignée et autres figures effrayantes) et inscrivent le film dans le genre du body horror lovecraftien aux influences marquées par les films de David Cronenberg (Videodrome,1983, La Mouche,1986) et bien entendu, de The Thing (1982) de John Carpenter.

Wicked City (1987) / The Thing (1982)

Quant aux scènes d’action, elles sont tout simplement d’un niveau surprenant pour un film d’animation. Le sens du montage de Kawajiri, sa façon de nous faire ressentir l’impact des coups (corps se heurtant à des murs fracassés) et à l’hystérie du combat (utilisation d’effets stroboscopiques) n’ont pas grand-chose à envier aux génies du genre tels que John Woo (The Killer 1989) ou John Mctiernan (Die Hard 1988). Cette dernière phrase pourrait paraître abusive et peu objective mais au visionnage de Wicked City, force est de constater qu’elle ne l’est pas. Kawajiri est, à l’instar des maîtres précités, un génie de l’action.

L’aspect peu défendable du métrage aujourd’hui est la vision de la femme que le réalisateur propose. Ici, la femme, autant dans son chara-design que son écriture, est hypersexualisée, essentiellement objet de désir, souvent perverse et retorse. Le film est empreint d’une certaine misogynie qui peut légitimement offusquer. Kawajiri prend même un plaisir sadique à faire violer l’héroïne Maeki à plusieurs reprises ; notamment un viol collectif difficilement supportable. Pour sa défense, cela renforce l’aspect malsain et déviant qu’il entend donner à son film. Il faut aussi rappeler le contexte : à cette époque, et surtout au japon, nous sommes encore très loin des phénomènes de société comme #Me Too et les débats sur la culture du viol sont inexistants. C’est aussi l’époque où les films d’animation pour adultes, sans être aussi extrêmes qu’ici, adoptent facilement cette image libidineuse de la femme. Aux États-Unis, des films tels que Métal Hurlant (1981) ou Tygra, la glace et le feu (1983) exposent aussi leur lot de femmes dénudées et de scènes scabreuses.

Cet aspect du métrage est aussi lié à l’explosion du marché de l’OAV et du Hentaï où le public ciblé est avant tout composé de jeunes hommes adultes en recherche de sensations fortes et d’œuvres déviantes. Le succès d’Urotsokidoji de Hideki Takayama en 1989, véritable anime d’horreur pornographique, n’ayant d’ailleurs pas vraiment d’autre intérêt que celui-ci, confirme la tendance. Notons toutefois que c’est Maeki, personnage féminin principal de Wicked City qui sera seule capable de tuer le grand méchant de l’histoire et qui porte en elle la solution à la fin de cette guerre inter-espèces.

Néanmoins, une fois passées ces remontrances, Wicked City demeure une œuvre culte, inclassable, folle, marquant les débuts à la réalisation d’un animateur et d’un créateur de génie. Les observateurs les plus aguerris ne s’y sont pas trompés puisqu’il inspirera les visuels de Todd McFarlane pour son comics Spawn, paru en 1992. Il fut aussi longtemps question d’une adaptation live du film par le visionnaire Tsui Hark (Zu Warriors 1983, The Blade 1996…) qui laissera finalement la place au peu inspiré Peter Mak en 1992 (ce film devrait franchement s’ajouter à la liste des films cultes mais jamais réalisés, avec le Dune de Jodorowsky et Les montagnes hallucinées de Guillermo Del Toro).

Demon City Shinjuku (1988), un conte post-apocalyptique et fantastique

En 1988, Kawajiri et Kikuchi, devenus amis tant leurs goûts et leurs idées sont proches, récidivent. C’est le roman Demon City Shinjuku, paru en 1982, qui servira de trame à la nouvelle collaboration entre les deux acolytes. Proche de l’univers de Wicked City, toujours aussi sombre et tourmenté, Demon City se distingue de son aîné par son coté beaucoup plus sage. Ici, les scènes de sexe explicites sont absentes et les enjeux et personnages plus jeunes et manichéens. Cependant, quelques scènes scabreuses, une violence assez décomplexée et des dialogues au langage parfois fleuri n’en font pas un dessin animé pour enfants.

L’intrigue est toujours basée à Tokyo, plus précisément dans le quartier de Shinjuku, complètement détruit après un combat homérique entre deux élèves d’un maître de nempo (un genre de kendo), Aguni Raî. Depuis, ce quartier est une zone dévastée, rebaptisé « Monster City », où règnent les démons et les malfrats. À leur tête, Rebi Ra, vainqueur du combat initial, a offert son âme au diable (et Tokyo par la même occasion) afin d’acquérir un pouvoir surhumain. Le fils du perdant, un jeune sabreur nommé Kyoya, poussé par Aguni Raï lui apparaissant entouré d’un halo bleu (coucou Obiwan Kenobi), entreprend de poursuivre le combat de son père en empêchant Rebi Ra et ses forces démoniaques d’investir toute la ville et le monde avec elle. Pendant son aventure, Kyoya rencontrera la jeune Sayaka, en quête de vengeance après la capture de son père par les démons. Dieu soit loué, leur romance sera ici platonique ! Une aventure se déroulant comme un jeu vidéo, avec un parcours et un boss à chaque niveau, amène peu à peu notre petit couple au combat final avec Rebi Ra.

Tessaï dans Demon City Shinjuku (1988)

Un scénario somme toute simpliste, voire basique, avec des personnages stéréotypés et archétypaux (le jeune héros, la fille en détresse, le grand méchant, le vieux sage…) permettant toutefois à Kawajiri de démontrer toute sa maestria en matière de création d’univers, de personnages et de scènes d’action à couper le souffle. Nous sommes ici dans un anime n’ayant d’autre ambition que de proposer une aventure où l’action nerveuse et le chara-design des divers protagonistes impriment la mémoire et le regard. Et on peut dire que le pari est réussi.

Malgré l’aspect simpliste du scénario, le sous-texte esquisse un propos sur le traumatisme japonais de la menace nucléaire, ne serait-ce que par la scène introductive où le quartier de Shinjuku explose avec l’apparition d’éclair et d’une sorte de champignon atomique. Le résultat, avec ces immeubles détruits et cette ville apparemment sans vie, renforce l’allégorie sur les catastrophes d’Hiroshima et Nagasaki. Le choix de situer le désastre à Shinjuku, quartier d’affaires moderne et haut lieu de la finance nipponne, n’est pas non plus anodin et constitue une critique du coté destructeur d’un capitalisme vorace détruisant peu à peu la société japonaise. Le fait que Kyoya ne dispose que d’une arme traditionnelle, un sabre, de plus en bois, pour affronter les forces démoniaques, elles, aidées ou conçues par des technologies autrement plus modernes (humanoïdes, chiens à deux têtes issus d’expérience laborantine…), plaide aussi en faveur d’un retour salutaire à la tradition. Toute une réflexion sur la transmission et l’héritage (de père en fils, de maître à élève) approfondit aussi la teneur de l’histoire. On pourra trouver ce sous-texte réactionnaire. C’est à chacun d’en juger selon ses propres convictions mais il semble bien que ce genre de réflexions aient animé Kawajiri et Kikuchi lors de l’élaboration du récit.

Demon City Shinjuku (1988) / Hokuto No Ken (1984)

Lorgnant du coté de Dario Argento (Inferno 1980), de John Carpenter (New York 1997, 1981) et plus encore du Hokuto No Ken de son compatriote Tetsuo Hara en matière d’ambiance, Kawajiri nous invite dans les entrailles d’un Tokyo dévasté, quasiment post-apocalyptique, devenu une zone de non droit livrée aux forces les plus démoniaques. Un univers urbain morbide et sans espoir, ne proposant qu’immeubles en ruines et ruelles sordides où se croisent démons et gangs de criminels. Le fait que Kawajiri choisisse un endroit connu de la plupart de son public, le quartier de Shinjuku, et l’illustre de façon réaliste, montre encore une fois qu’il tente d’amener le spectateur dans des lieux familiers pour encore plus le surprendre et l’entraîner dans son récit et son univers.

Demon City Shinjuku (1988) / New-York 1997 (1981)

Afin d’assurer au mieux l’immersion dans son imaginaire sombre et désespéré, Kawajiri joue encore avec les couleurs. Le noir et le bleu sont toujours aussi présents. Nous avons encore droit à ces plans totalement bleus, du décor à la peau des personnages, nés, comme nous l’avons vu, d’un accident technique sur Wicked City. Le rouge est aussi convié afin de renforcer l’atmosphère crépusculaire d’un monde violent et sans pitié. Le violet pointe le bout de son nez afin de mettre en valeur le caractère onirique (ou plutôt cauchemardesque) de certaines scènes. Encore une fois, tout se déroule de nuit (ou presque), à croire que le soleil ne se lève plus à Tokyo après le désastre.

Demon City Shinjuku a ses détracteurs. Les fans de Wicked City lui reprochent son aspect trop sage et lisse, loin des extrêmes de son aîné (on aura tout de même droit à une main aux fesses totalement gratuite et à une de tentative de viol). D’autres insistent sur la simplicité peu novatrice de son scénario et sa fin bâclée. Le manichéisme des protagonistes, avec des méchants très méchants et des gentils très gentils est aussi vilipendé. Pour certains, il s’agit d’une œuvre mineure dans la carrière du réalisateur. Or, il n’en est rien. Cette histoire archétypale est fortement inspirée de Star Wars : Kyoya, avec son sabre en bois magique à la luminescence bleutée, son vieux maître aux apparitions du même acabit et sa princesse en détresse, n’est finalement qu’un Luke Skywalker japonisant. A l’instar du maître Jedi, le jeune novice doit parvenir à perfectionner son art du sabre afin de venger son père d’un homme ayant voué son existence au côté obscur et, par la même, sauver le monde. Prenant la forme d’un conte initiatique sombre et urbain, le film permet à Kawajiri d’installer définitivement son style et sa technique, tant au niveau de la création d’ambiances lugubres, de la gestion des scènes d’action (le combat introductif suffit à confirmer cette affirmation) que de son chara-design si particulier, aidé par tout un bestiaire de démons (une araignée géante à tête humaine dont l’abdomen contient une bouche aux crocs acérés, un petit chaperon rouge tentaculaire…). Certains personnages, comme Mephisto, et même Rebi Ra, laissent entrevoir le goût du réalisateur pour les vampires et le gothique ; affection qui culminera quelques années plus tard, comme nous le verrons sous peu. Pour tout cela, Demon City Shinjuku est une œuvre majeure dans la carrière de réalisateur et de dessinateur de ce dernier.

En 1989, Kawajiri s’attelle à la réalisation de l’adaptation animée du manga de Buichi Terasawa, Midnight Eye Goku (1987) dont il fera deux OAV d’une cinquantaine de minutes chacun. Il s’agit d’un polar hard-boiled d’anticipation impeccablement réalisé où l’on retrouve à peu près les mêmes ingrédients que dans Wicked City, en plus édulcorés : la ville, la nuit, les flics durs à cuire (ici un détective privé doté d’un œil bionique lui donnant accès à tous les terminaux de la planète), la violence, l’action, et l’érotisme un brin pervers.

Midnight Eye Goku (1989)

Cyber City Oedo 808, une mini série de trois OAV SF et cyberpunk survitaminée qu’il supervise entre 1990 et 1991, met en scène trois criminels chargés de résoudre des affaires pour la police en échange de remises de peine. Chacun est le personnage principal de l’un des épisodes. Ne faisant que chapeauter le travail de trois autres réalisateurs pour chacune des parties, la série porte la marque et l’influence de Kawajiri (décors urbains futuristes proche de Blade Runner, action survoltée , teintes bleues et froides…) mais n’atteint pas la virtuosité de ses réalisations plus personnelles. Fait notable, la troisième partie de la série, la plus réussie, met en scène un vampire à la sauce SF et s’intitule Blood Lust…

Ninja Scroll (1993), un chanbara ultraviolent et torturé

En 1993, Kawajiri réalise ce que beaucoup considèrent, non sans raisons, comme son chef d’oeuvre ultime : Ninja Scroll, hommage passionné aux grandes figures du chanbara (films de sabre japonais) tels qu’Akira Kurosawa (Les sept samouraïs 1954) ou Masaki Kobayashi (Hara-Kiri 1962).

Son collègue de chez Madhouse, Rintaro, s’était lui aussi adonné brillamment à l’exercice avec L’épée de Kamui en 1985. Cependant, avec ce film, Kawajiri repousse toutes les limites considérées comme possibles en matière d’action dans la japanimation. On peut le dire sans crainte : à l’époque, c’est du jamais vu, une énorme claque en matière de chorégraphie et d’intensité. Kawajiri devient alors un grand maître consacré, adoubé par les plus grands et remarqués outre-atlantique par les meilleurs : après le visionnage du film, les Wachowski feront appel à lui pour réaliser ou écrire deux des segments de The Animatrix (2003), une anthologie japanimée autour de l’univers de Matrix. Il fut d’ailleurs aussi question pendant un moment que Léonardo DiCaprio, fan du métrage, en produise une version live écrite par Alex Tse, le scénariste du Watchmen de Zack Snider (2009). Ce projet ne vit malheureusement jamais le jour.

Le film a inspiré de nombreuses productions japonaises par la suite… mais pas seulement. Il est une référence flagrante du film Ninja Assassin (2009) de James Mcteigue, produit par les Wachowski et a également influencé Ang Lee pour son Tigre et Dragon (2000), Georges Lucas pour son Star Wars, Episode II (2002) et Mark Steven Johnson pour son Daredevil (2003).

L’intrigue se situe sous l’ère Edo, en pleine vague épidémique d’une maladie mortelle et mystérieuse. Un jeune et habile rônin solitaire, Jubaï, se retrouve mêlé malgré lui à un conflit entre le shogunat régnant et le clan du shogun des ombres, épaulé des huit démons de Kimon. En sauvant la jeune ninja Kagero d’un viol, Jubaï provoque la colère de ces démons. Aidé par Kagero, il devra alors les affronter un à un. Au cours de l’aventure, Jubaï et Kagero, au départ méfiants et rivaux mais contraints de collaborer par la force des choses, se rapprocheront. Seulement, tout homme ayant des rapports sexuels avec la belle ninja mourra instantanément sous l’effet du poison contenu dans son corps. Enrôlé de force à la suite d’un chantage par Dakuan, un vieil homme à la solde du gouvernement en place, Jubaï fera finalement face au chef des huit démons, Himuro Genma, un de ses anciens adversaires réincarné en démon immortel après qu’il l’ait vaincu lors d’un combat cinq ans auparavant.

Nous promenant dans le japon médiéval et plutôt rural, les tons et les ambiances du film changent des productions précédentes. Ici, moins de noir, de bleu et de rouge ; même si nous retrouvons dans quelques scènes les fameux plans entièrement bleutés chers à Kawajiri. Ce sont ici les teintes vertes, jaunes et marrons qui prédominent à la vue des forêts et campagnes au sein desquelles se déroule l’action. Les couleurs se font d’ailleurs moins vives, plus pâles afin de restituer l’atmosphère des estampes japonaises de l’ère Edo ou des chanbara en noir et blanc des grands maîtres du genre.

L’univers est diffèrent, certes, mais nous retrouvons tout de même toutes les caractéristiques d’un film kawajirien : violence, sexe, démons, héros intrépide, femmes hypersexualisées. Mais tout ici n’est que prétexte à délivrer des scènes d’action époustouflantes. Le film étant d’ailleurs construit à l’instar de Demon City Shinjuku, comme un parcours du combattant où, à chaque palier, se dresse un adversaire redoutable. Les combats, chorégraphiés à la perfection, utilisent les lieux les plus insolites pour offrir une action sans cesse renouvelée : dans une ruelle d’un village la nuit, sous les eaux d’une rivière, dans une forêt de bambous, dans un navire en flammes…

Ninja Scroll, comme la plupart des réalisations analysées dans ces pages, n’est pas exempt de scènes scabreuses et explicites. Dans son article « Sex, power and purity in Kawajiri’s Ninja Scroll », William Benzon émet quelques hypothèses intéressantes sur la violence et le sexe contenus dans cet opus. Selon lui, le film, en sous-texte, opère une distinction entre le pur et l’impur. Lorsque le sexe est illégitime et sujet d’un viol comme dans la scène concernant Kagero, les tons se font bleus et noirs (les couleurs de la peur selon Kawajiri, rappelons-nous). Si l’acte découle d’un sentiment amoureux ou qu’il est au moins consenti, les couleurs se font plus chaudes et orangées. C’est le cas lors la scène impliquant le chancelier et sa concubine, où, même s’il ne s’agit pas d’un viol, il est visiblement davantage question de domination hiérarchique que d’amour. Seulement, aussi odieuse soit la situation, elle découle d’un ordre social légitime dans la société médiévale japonaise dépeinte par Kawajiri. Ces deux scènes, illustrant des rapports sexuels illégitimes ou légitimes selon les normes sociales, sont toutes deux clairement abhorrées par Kawajiri. À l’inverse, Jubaï, renégat individualiste, agissant selon son propre code moral et libéré des normes de la société, symbolise la pureté et la droiture. Ainsi, le corps de Kagero est toxique pour les hommes qui voudraient abuser d’elle mais il est l’antidote salvateur pour un Jubaï empoisonné précédemment, qui lui, l’aime profondément et en fait son égal.

Toutefois, n’exagérons rien, Ninja Scroll est un anime d’action dont le but n’est pas de sonder les profondeurs de l’âme humaine mais avant tout de nous plonger dans un monde sans pitié où les effusions de sang sont monnaie courante. À ce jeu, Kawajiri est sans égal. Ayant connu toutes les facettes techniques et artistiques du métier de l’animation avant de passer à la réalisation, Kawajiri sait où il va et impose une maîtrise de chaque instant. Tout y est minutieux, rien n’est laissé au hasard. Kawajiri explique d’ailleurs lui-même le secret de ce résultat : « si vous regardez mes storyboards et les comparez au produit fini, chaque plan du film est exactement le même qu’il était dans le storyboard original» (interview Redpill, 2002). Pour Ninja Scroll, il utilise toutes les techniques que nous lui connaissons afin d’obtenir le film d’action ultime : effets stroboscopiques, montage rapide, hors-champs suggestif, sound-design appuyé, corps tranchés et déchiquetés (au bout de cinq minutes, on compte déjà plusieurs dizaines de morts). Cherchant à surprendre le public tout en restant fidèle à l’héritage du chanbara, Kawajiri mixe le classicisme et les codes du film de samouraï à une créativité totalement libre ; laissant poindre ici et là un monde fantastique, mais pourtant crédible. En effet, l’apparence de Kagero rappelle celle de Lady Snowblood (Toshiya Fujite, 1973) et le sabreur aveugle est une référence à Zatoichi dont les aventures ont été déclinées des dizaines de fois au Japon depuis les années 60. En revanche, dès la scène d’introduction, se déroulant sur le pont en bois traditionnel d’une rivière japonaise, un homme surgit avec une armure en bois complètement anachronique. Un ninja en embuscade dans la forêt se révèle être un immense colosse au corps de pierre. Le tatouage d’une geisha prend vie pour se transformer en serpent et les guerres et trahisons entre clans propres au genre se muent en un combat entre humains et démons…

Hommage au chanbara, hommage au fantastique, mais aussi hommage à son ami Rintaro tant les points communs entre Ninja Scroll et L’épée de Kamui, sorti huit ans auparavant, sont nombreux. Les intrigues entre clans, les disputes autour de l’or et surtout le personnage Oyuki, si proche de celui de Kagero, ne peuvent être fortuits et ne cherchent pas à se dissimuler. Seulement, là où Rintaro nous propose une fable poétique à l image d’un King Hu (A Touch of Zen, 1969), Kawajiri offre un spectacle violent et viscéral digne d’un Chang Cheh (La rage du Tigre, 1971).

Kagero dans Ninja Scroll (1993) / Oyuki dans L’Epée de Kamui (1985)

Le film fut un succès à sa sortie, non seulement au Japon mais aussi à l’international, rejoignant Akira et Ghost in the Shell au panthéon des animes cultes. Une série TV de 13 épisodes fut même réalisée chez Madhouse par Tatsuo Sato et supervisée par le maître lui même en 2003. Reprenant l’esthétique originale et ne faisant que rallonger la trame du long métrage, elle ne propose rien de très nouveau mais reste efficace et divertissante et ravira les fans du film voulant à nouveau suivre les aventures de Jubaï. Kawajiri avait conscience de proposer une histoire universelle et attractive puisqu’il déclara dans un interview inclue dans les bonus d’une réédition DVD : « Si l’intrigue devait se dérouler aux États-Unis, la CIA serait l’équivalent de l’organisation Togukawa, celle de Kagero serait celui du bureau du shérif et les ennemis celui du KGB ». Abordant des thèmes tels que l’amour et le désir contrarié des deux héros, l’homosexualité (sans d’ailleurs le faire de manière péjorative ou indignée) et les luttes de pouvoir, son histoire est transposable partout dans le temps et l’espace. Au final, elle sert avant tout de fil rouge à un animateur de génie désireux de délivrer des scènes d’action mémorables, à la chorégraphie et la fluidité rarement égalées avant, et même après.

Les années suivantes, Kawajiri collabore avec la fine fleur de la japanimation en réalisant l’un des segments de The Cockpit (1993) aux cotés de Takashi Himanishi (Mobile Suit Gundam) et Ryosuke Takahashi (Cyborg 009, Garasaki…). Il y réalise le premier segment, Splitstream, mettant en scène les aventures d’un pilote de chasse pendant la seconde guerre mondiale. En 1995, il supervise le segment Stink Bomb inclus dans Memories sur lequel travailleront aussi des pointures telles que Satoshi Kon (Perfect Blue, Paprika…) et Katsuhiro Otomo (Akira). Enfin, c’est en 2000 que notre réalisateur commet ce qui restera l’un des plus grands films de l’animation japonaise: Vampire Hunter D: Bloodlust…

Vampire Hunter D : Bloodlust (2000), quand Bram Stoker invite Georges Lucas, George Miller et Sergio Leone à sa table

Vampire Hunter D marque les retrouvailles de Kawajiri avec Hideyuki Kikuchi. Le film est en effet tiré de la série de romans écrite à partir de 1983 par ce dernier. Cette longue série de nouvelles narre les aventures de D, un dunpeal (hybride mi-homme mi-vampire), protégeant le genre humain contre les assauts des forces du mal. En 1985, Toyoo Ashida, réalisateur de la série culte Hokuto No Ken ou Ken le survivant (1984-1987) avait déjà dirigé une adaptation très honorable des romans de Kikuchi. Seulement, nous avons pu voir au long de ces pages que, depuis longtemps (dès Demon City et Cyber City), les vampires et leur univers titillaient les crayons et la plume de Kawajiri. Il ne manquait plus que son ami soit l’auteur de romans à succès sur ce thème pour que le maître décide de dédier lui aussi un film à ce mythe universel de la littérature et du cinéma.

Vampire Hunter D (1985) / Vampire Hunter D: Bloodlust (2000)

Prenez une grosse dose de Dracula (F.Ford Copolla 1992; que Kawajiri cite explicitement à deux reprises). Agrémentez-la d’une pincée de Star Wars (Georges Lucas, 1977) et de Pale Rider (Clint Eastwood 1985). Saupoudrez le tout d’un peu de Mad Max (Georges Miller, 1979). Veillez savamment à finement équilibrer les saveurs et vous obtiendrez Vampire Hunter D: Bloodlust, mélange jouissif mais totalement harmonieux de plusieurs des grands genres du cinéma.

Dracula (1992) / Vampire Hunter D: Bloodlust (2000)

Dracula (1992) / Vampire Hunter D: Bloodlust (2000)

La figure du vampire a été plusieurs fois adaptée dans la japanimation, notamment avec les très bons Blood: The Last Vampire (Hiroyuki Kitakubo, 2001) et Hellsing Ultimate (Tomokazu Tokoro, 2006-2012). Une fois de plus, Kawajiri innove, autant dans le traitement de son personnage que dans l’univers déployé autour de lui. Dès les premiers plans du film, le spectateur est plongé dans une ambiance macabre et gothique des plus délicieuses: un gros plan sur une pleine lune étincelante qui, par un travelling, laisse découvrir une ville aux allures de cité victorienne aux toits jonchés de croix chrétiennes se détruisant au passage d’un vampire en quête de sa victime. Le décor est majestueusement planté. Chez Kawajiri, l’environnement est aussi important que les personnages et l’auteur ne se lasse jamais de nous les faire visiter avant d’installer son action. Ce qui est nouveau chez notre réalisateur, c’est la grande variété de ces derniers. Alors que ces précédents opus nous faisaient évoluer dans des Tokyo cyberpunk ou dévastés et dans les campagne d’un Japon moyenâgeux; dans Vampire Hunter D, nous avons droit à une multitude de lieux formant pourtant un ensemble cohérent. Il faut une sacrée dose de talent pour combiner autant d’influences et d’univers différents sans sombrer dans le ridicule ou la bouillie conceptuelle sans intérêt. Nous avons pu voir que le mélange des genres était une des marques de fabrique de Kawajiri. Elle atteint là son apogée en nous plongeant dans un monde post-apocalyptique où les ruines d’un monde moderne ont cédé la place à des villes gothiques type XVIIIe siècle, des villages de Western, des châteaux lugubres à flanc de collines transylvaniennes ou encore des jardins sortis tout droit de l’antiquité grecque. Dans ce monde, la civilisation s’est arrêtée ou, tout du moins, est repartie à zéro, se reconstituant dans un ordre historique sans ligne de temps précise. Ceci donne l’impression d’un univers rarement vu au cinéma, au-delà du temps et de l’histoire mais qui, pourtant, en porte toutes les marques.

Le scénario situe l’action dans un futur lointain, dans une société où les vampires et les hommes s’affrontent. Même si les vampires sont infiniment supérieurs aux humains, leur race décroit ; notamment grâce à l’action des chasseurs de vampires dont le plus fameux, D, est un hybride des deux espèces et, de fait, craint de tous. John Elbourne, un riche chef de clan dont la fille Charlotte a été kidnappée par Meier Link, un des derniers et des plus redoutables vampires, fait appel aux chasseurs de vampire pour la récupérer. Pour plus d’efficacité, il met en compétition D et les Frères Markus, trois durs à cuire accompagnés de la jeune Leila et de son frère Grove. S’ensuit alors une course entre eux et D pour mettre la main sur Meier et toucher la prime. Dans leur voyage, les deux équipes concurrentes auront à faire aux Barbarois, des démons guerriers enrôlés par Meier pour couvrir sa fuite visant à amener Charlotte dans le château de la comtesse Carmilla, où les attend un vaisseau spatial leur permettant de fuir la terre et vivre leur amour.

Il a souvent été reproché à Kawajiri la simplicité de ses scenarii. Ici, le récit est original (une course poursuite…oui oui, on sait, ce n’est pas un scénario, comme dans Mad Max Fury Road hein…) et les personnages ne sont pas manichéens. Dans Vampire Hunter D, il n’y a pas vraiment de gentils, ni de grands méchants mais des êtres devant faire face à leur condition, se battant avec leurs moyens dans un monde cruel. D est un être isolé, torturé. C’est un tueur d’un calme placide dont il est difficile de décrypter les sentiments. Fidèle au design créé par Yoshitaka Amano, l’illustrateur des romans et Kikuchi, fortement inspiré par le héros de la Hammer Capitaine Kronos, tueurs de vampires (Brian Clemens, 1974), D est un anti-héros se situant entre le rônin et le cowboy. Il est certainement le personnage que Kawajiri a icônisé de la plus belle des manières, à l’image d’un cowboy solitaire ou d’un chevalier mystérieux. Même le « méchant » de l’affaire, Meier Link (dont l’aspect rappelle fortement Rebi Ra dans Demon City Shinjuku), n’en est pas un. Éperdument amoureux de Charlotte, il hésite longuement, malgré ses pulsions, à la transformer en vampire et à faire d’elle sa semblable, une existence qui le répugne. Meier ne veut pas anéantir les hommes ni détruire le monde. Il veut simplement le quitter car il n’y a plus sa place. Il veut protéger ce qui reste de son identité et vivre son amour avec sa dulcinée sans avoir à affronter les tabous de la société (les mêmes tabous dont souffre D). Leïla, dont le chara-design en fait un Cobra au féminin, n’est pas une jeune fille en détresse; pas plus qu’un objet de désir. C’est une femme forte, au passé tragique, évoluant dans un mode hostile. Sa relation avec D, évoluant vers un respect mutuel, n’implique à aucun moment une amourette ou une attirance sexuelle. D la fascine pour ce qu’il est, et ce dernier trouve en elle le moyen d’exprimer sa part humaine qu’il ne peut dévoiler au monde.

Inévitablement, le sujet du métissage est abordé. Cependant, il est traité sous un autre angle que dans Wicked City. D, en tant que dunpeal, n’est ni humain, ni vampire. Ennemi des uns parce qu’il les chasse, exclu par les autres parce qu’il les effraie, c’est u être esseulé. La séquence dans laquelle il se fait chasser d’une ville par un shérif et ses habitants, la peur qu’il inspire aux hommes de mains de la famille Elbourne, tout nous rappelle qu’il est un paria, incapable d’avoir le choix de sa propre identité. Comme il le dit à Leila qui se plaint de son existence: « au moins toi, tu as une vie. Moi je ne peux en avoir une, je suis un dunpeal ».

Vampire Hunter D: Bloodlust, après Ninja Scroll, renforcera encore l’admiration du public international ; bien que toujours trop confidentiel. Il fera toutefois entrer Kawajiri dans la cour des plus grands. Son film influencera, entre autres, Guillermo Del Toro pour son Blade 2 (2002). Traitant d’un mythe universel et utilisant des références occidentales (Hammer, Western, Mad Max…), le film se veut une passerelle entre les cinémas japonais et américains.

Vampire Hunter D: Bloodlust (2000) / Blade 2 (2002)

Dans son article « Point of contact: cultural contexts in understanding Japanese litterature and cinema », Katarzyna Marak estime que les ouvrages de Kikuchi et surtout Vampire Hunter D sont l’un des exemples d’échanges culturels entre le japon et l’Occident les plus intéressants. Au Japon, l’auteur est comparé à des auteurs tels que Stephen King ou Lovecraft (on a pu en déceler certaines résonances plus haut). L’article rapporte d’ailleurs les propos de l’auteur sur les raisons de son succès outre-atlantique, qu’il explique dans la préface d’un de ses volumes : « Mon pays le Japon a développé une culture assez différente de celle du monde anglophone… Même si j’utilise dans mes travaux des mythes européens tels que le vampire, mon interprétation diffère de celles qui peuvent être crées en occident. C’est peut-être cela qui fait le succès d’une série comme Vampire Hunter D ». La sortie du film de Kawajiri renforcera par ses visuels le partage d’influences entre les deux sphères civilisationnelles. La post-production se fera d’ailleurs en Californie et la version originale en langue anglaise (il sortira au Japon avec des sous-titres japonais). Kawajiri a donc dès le départ calibré son métrage pour en faire un succès international et pas seulement une série B d’action destinée à quelques Otaku. Vampire Hunter D: Bloodlust n’est pas simplement un bon anime ; c’est un grand film de cinéma.

Une œuvre unique mais mésestimée

Nous avons pu voir que plusieurs grands noms du cinéma ont suivi de près la carrière de Kawajiri (Tsui Hark, DiCaprio, Del Toro…). Après le succès critique de Vampire Hunter D, il se rapproche encore un peu plus de l’univers du cinéma, essentiellement américain, en collaborant avec les Wachowski pour The Animatrix (2003) dont il transpose l’univers dans le Japon médiéval avec le segment The Program (il écrit aussi le scenario de The world record). Des combats au sabre, des immortels, des décapitations… il ne peut résister et adapte Highlander (Russel Mulcahy, 1986) avec l’intéressant Highlander : soif de vengeance (2007) dans lequel un descendant de Duncan McLeod évolue dans un monde post-apocalyptique très influencé par Hokuto No Ken. La même année, il participe au vibrant et classieux hommage à Akira Kurosawa que constitue la sublime série Shiruigi pour laquelle il élabore les storyboards de quelques épisodes. En 2008, c’est Batman qui a l’honneur des coups de crayon du maître avec le segment Deadshot dans Batman:Gotham Knight qui demeure sa dernière réalisation à ce jour. Notons quand même qu’en 2011, Il collabore avec Marvel en assurant ceux de plusieurs séries TV (Iron Man, Wolverine, X-men, Blade).

Via les références déployées, les sujets et personnages traités, les hommages rendus et les collaborations effectuées, il aura toujours flirté avec le cinéma américain. Une carrière riche et prolifique dont nous n’avons mentionné que les réalisations. Kawajri a aussi participé à de multiples projets sans les réaliser. Ces dernières années par exemple, son sens aigu du montage et de la chorégraphie l’ont conduit à s’occuper du storyboard de nombreux grands succès de la japanimation (Overlord, One Punch Man, L’Attaque des titans, Demon Slayer, Jujutsu Kaitsen, Beastars…)

Highlander : Soif de Vengeance (2007) / Animatrix (2003)

Pour autant, le nom de Kawajiri peine à apparaître aux côtés de ceux étant considérés comme les maîtres incontestés du genre, à l’instar d’un Myazaki ou d’un Satoshi Kon. Le public généraliste ne s’intéressant qu’occasionnellement à l’animation japonaise (pas les amateurs d’anime) ne connait que très peu son nom ou ses réalisations, à l’inverse des maîtres précités. Pour le peu qui en auraient entendu parler ou visionner l’une des oeuvres, il reste l’auteur de séries B déviantes, voire de hentaï, techniquement supérieures à la moyenne, mais rien de plus. Moins intellectualisante à première vue, plus barrée, plus violente, plus licencieuse et souvent taxée de misogyne, l’œuvre du maître a du mal à franchir le cap de l’admiration de quelques geeks et accéder à la reconnaissance du grand public. Pourtant, sans balayer ces critiques d’un revers de main, il convient de les nuancer en rappelant que les femmes peuplant ses films sont aussi des guerrières courageuses et compétentes telles que Leïla. Ce sont bien souvent elles qui sauvent la vie du héros (Kagero), voire qui sauvent le monde tout court (Maeki). Les femmes de Kawajiri, bien que souvent hypersexualisées et maltraitées afin de répondre aux attentes du public mâle japonais, sont toujours porteuses d’espoir et d’humanité ; à l’image de Sayaka.

Bien entendu, Kawajiri aura toutefois connu un parcours professionnel exemplaire, reconnu tant par ses pairs que par les grands noms du cinéma international, comme nous l’avons. Il restera bien sûr l’un des fondateurs du studio Madhouse, maison mythique qui produira tant de chefs d’oeuvres et révolutionnera la façon même d’entreprendre le film animé, que ce soit par les thématiques abordées ou les techniques d’animation élaborées. Son œuvre ou celles d’un Satoshi Kon (Perfect Blue en 1997, Millenium Actress en 2001, Paprika en 2006) ou d’un Takeshi Koike (Redline en 2010, Lupin III en 2014,2017 et 2019), pour ne prendre que deux exemple, le prouvent amplement. Nous ne ferons pas non plus ici étalage du nombre important de grandes séries japanimées que ce studio a produit. Pour tout cela, Yoshiaki Kowajiri est un des plus grands parmi les grands. Il est simplement parfois assez décevant de voir que l’homme n’a pas eu encore la reconnaissance du grand public, essentiellement, nous le pensons, pour les raisons précitées.

Redline (2010) / Paprika (2006)

Dans son article « Sifting Through Blood: Grotesquery as Culture in Post-WWII Japanese Cinema » (2011), Kylan Mitchell propose une réflexion sur la présence de cette violence extrême et de la récurrence des scènes de viols et autres perversions dans le cinéma japonais. Selon lui, cet aspect si caractéristique du cinéma japonais trouve ses racines dans la défaite de la seconde guerre mondiale et l’américanisation forcée de la société qui s’ensuivit. Sous l’autorité américaine, il a fallu gommer beaucoup de traits spécifiques de la culture japonaise ; essentiellement son aspect martial et militariste. Les films de samouraïs, par exemple, furent bannis pour un moment. De plus, l’abolition du shintoïsme comme religion d’État a provoqué l’interdiction de rituels sexuels sacrés considérés comme une célébration des dieux et de la fertilité par les japonais qui horrifiaient le puritanisme américain. Avec l’américanisation du mode de vie, la sexualité se voit affublée d’autres représentations, d’autres codes et d’autres tabous (ce qui ne veut pas dire que la société nippone n’en avait pas ; ils n’étaient simplement pas les mêmes). La frustration sexuelle et l’éventuel désir obsessionnel engendrés par ces changements sociaux et culturels brutaux sont donc symbolisés dans le cinéma par une sexualité extrême et violente, se réalisant en dehors des cadres moraux imposés par la société. Ainsi, le cinéma japonais illustre par ce biais la difficulté de protéger son identité et son héritage. Il existerait donc une relation entre le désir sexuel et le viol dans l’inconscient japonais, coincé entre deux conceptions contradictoires de l’échange charnel. Le viol est symboliquement le moyen par lequel la libération sociale et sexuelle advient. La frustration sexuelle naît de l’ordre social. Agir en dehors de celui-ci et avoir une sexualité non encadrée est ainsi utilisé comme une allégorie de la libération et du retour à soi-même. De même, l’extrême violence parsemant nombre de productions japonaises serait liée à la défaite de 1945 et à une culture de la culpabilité provoquée par les horreurs de l’armée japonaise (par exemple, le massacre de Nankin en 1937) et son inévitable punition, Nagasaki et Hiroshima. De tout cela résulte une crise identitaire atteignant son paroxysme au milieu du XXe siècle. Une aliénation forcée, mais pourtant promue et désirée, dont l’unique exutoire pour les masses est la violence régénératrice des fictions cinématographiques. Quoique l’on pense de ces réflexions, il est indéniable que la violence et le sexe déviant occupent une place non négligeable dans la culture japonaise populaire. L’art, quelles que soient les sociétés, a toujours servi à en soigner les traumatismes et les névroses, à faire du beau à partir du laid, à transformer la pulsion de mort en pure énergie vitale. C’est assurément le rôle qu’a pu jouer un auteur comme Kawajiri et une bonne partie des créateurs nippons, grâce à leurs films, leurs animes ou leurs mangas.

Il est d’ailleurs dommage que Kawajiri n’ait jamais composé de manga. De son propre aveu, les quelques pages composées dans sa jeunesse n’ont jamais été vendues et les événements l’ont dirigé très tôt vers l’animation. En écrivant ces lignes, je ne peux m’empêcher de penser au mangaka de génie, peut-être le plus grand de tous, Kentaro Miura, décédé cette année. J’ai toujours pensé que Kawajiri et lui comptaient parmi les artistes japonais les plus proches, tant ils ont des points communs. Avec son chef d’oeuvre monumental Berserk (1989-2021), Miura a su, à l’instar de Kawajiri, nous délivrer une œuvre jusqu’au-boutiste et sans compromis. Comme ce dernier, il a su utiliser des références nombreuses et non dissimulées (Conan le barbare, Hokuto No ken, Excalibur, Hellraiser, H.R. Giger…) pour nous transporter dans un univers sombre, violent et dérangeant mais, surtout, audacieux et novateur, aux visuels cauchemardesques et techniquement parfaits. Le grand mangaka avait un sens de l’écriture certainement plus aiguisé que Kawajiri mais leurs œuvres respectives ont toujours fonctionné en écho dans mon imaginaire. Kentaro Miura nous a hélas quitté. Il nous reste encore Yoshiaki Kawajiri.

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] Un Gratte-Ciel En Otage, de Raymond Martino (1996)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/06/vlcsnap-2025-06-30-21h01m45s953-680x340.png)

![[Portrait] Qin Peng-Fei, le meilleur de l’action chinoise ?](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/QinPengFei-680x340.jpg)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] Fight For Tomorrow, de Chan Tai-Li (2025)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/07/fightfortomorrow-680x340.jpg)

![[SVOD] Quoi de neuf sur Outbuster en juillet ?](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2021/11/outbuster-680x316.jpg)

![[Film] Exquisite Bodyguards, de Yuan Guang-An et Meng Zhen (2023)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/06/exquisitebodyguard-680x340.jpg)