La Figure du Sabreur Manchot dans le cinéma Hongkongais

Les cas Chang Cheh et Tsui Hark

Né dans les pages du roman The Mythical Crane Hero de l’écrivain chinois Jin Yong (1924-2018), inspiré par les bretteurs japonais à handicap des chambara, le sabreur manchot est une des figures majeures du cinéma hongkongais. Plusieurs fois adapté à l’écran, sa présence, sa personnalité et son potentiel symbolique varieront selon les réalisateurs lui ayant consacré une ou plusieurs œuvres. Plus particulièrement, deux des plus grands cinéastes hongkongais s’approprieront le mythe afin d’en proposer leur interprétation, donnant ainsi naissance à ce qui comptera parmi leurs plus grands chef-d’œuvres. Ces pellicules trônent incontestablement au panthéon des films cultes du cinéma chinois : La Rage du Tigre de Chang Cheh (1971) et The Blade de Tsui Hark (1995). À travers notre modeste étude, nous retracerons la genèse de ces réalisations, mettront en lumière leur génie, leur originalité et leur apport au septième art. Surtout, nous tenterons de comprendre pourquoi ce personnage revêt une importance si particulière pour des auteurs de cette envergure. Pour ce faire, commençons par le commencement : la situation du wu xia pian (film de sabre chinois) à l’aube de la carrière prolifique de celui qui en sera l’un des plus grands représentants, Chang Cheh.

Chang Cheh et le yanggang (« masculinité »)

Les années 60 représentent l’âge d’or de la Shaw Brothers. La mythique maison de production est depuis toujours dirigée par les illustres frères Shaw. Ayant fait leurs armes dès 1925 en fondant la Tiyanyi Film Co. à Shanghai, la fratrie monte la compagnie Shaw Brothers à Hong Kong en 1958 après des déboires avec les autres studios continentaux. Sous l’impulsion du visionnaire Run Run Shaw, installant ses studios à Kowloon, la firme se place vite en position dominante et écrase la concurrence locale grâce à une stratégie directement inspirée du fonctionnement des grands studios hollywoodiens, mais aussi du succès des westerns italiens et des chambara japonais : posséder son propre réseau de salles de cinéma et produire rapidement, en limitant les frais, des métrages populaires afin de les y diffuser. Ce type d’exploitation a toujours fait la part belle au cinéma de genre et pour la Shaw Brothers, entre quelques comédies et films opératiques, le choix se porte très vite vers le wu xia pian, qui fait alors se déplacer les foules après la domination du kung fu pian et de son héros Wong Fei-Hung dans les années 50. Afin de mener à bien sa stratégie, la Shaw Brothers attire la fine fleur des réalisateurs de l’époque et enchaîne les productions à un rythme effréné. Parmi ceux ci, deux personnalités se détachent grâce à une singularité visuelle et une vision d’auteur évidente : King Hu et Chang Cheh, qui signeront sûrement à eux deux les œuvres les plus cultes de la période.

On a souvent, et non sans raison, mis ces deux réalisateurs au style radicalement opposé en rivalité. Le cinéma de King Hu, poétique et féministe, serait ainsi le yin de la filmographie hongkongaise ; tandis que celui de Chang Cheh, viriliste et violent, en représenterait le yang. Cette façon de présenter les choses n’est pas sans fondement mais mérite toutefois d’être nuancée. King Hu, très influencé par l’Opéra de Pékin en matière de chorégraphie (il avouera d’ailleurs ne rien connaitre aux arts martiaux, qu’il aborde visuellement comme un ballet opératique), est certes l’initiateur du style aérien et virevoltant qui fit – et fait encore -les grandes heures du wu xia pian hongkongais, puis chinois. Cependant, au départ, ses films, mis à part L’Hirondelle d’Or (1965) – et dans une moindre mesure Dragon Gate Inn (1966) – ne sont pas des succès commerciaux. Minutieux et perfectionniste, King Hu n’est pas adapté à la cadence productive quasi industrielle de la Shaw Brothers. Ses tournages se font lentement et ses aspirations esthétiques et visuelles, sublimes et visionnaires, n’enthousiasment pas toujours le public. Malgré le succès de L’Hirondelle d’Or, le réalisateur finit par se brouiller avec la Shaw Brothers et émigre à Taïwan dès les années 70 afin d’obtenir davantage de libertés créatives, tant en matière de timing que de mise en scène. D’ailleurs, c’est principalement à cette période qu’il va forger le style qui le caractérisera à jamais avec des réussites comme A Touch of Zen (1970) ou Raining in the Mountain (1979), dont les productions faites pour la Shaw Brothers n’étaient que les prémices. De plus, son œuvre, recevant dès 1975 les honneurs du Festival de Cannes et la reconnaissance des occidentaux, n’influencera le reste de l’industrie HK que tardivement. Il faudra en effet attendre les années 80 pour que des auteurs se réclament de lui ; tel Tsui Hark lui rendant un vibrant hommage avec ses Butterfly Murders (1979) et Zu, les guerriers de le montagne magique (1983). Ce dernier, à la tête de la Film Workshop, fera même appel à celui qu’il considère comme son mentor en 1990 pour réaliser Swordsman. Cependant, la collaboration s’avèrera infructueuse, et King Hu quittera le projet en plein tournage, laissant à Hark, Ann Hui (The Spooky Bunch, Our Time Will Come…) et Ching Siu-Tung (Duel to the Death, Histoire de Fantômes Chinois…) le soin d’en terminer la réalisation. Toutefois, son approche feutrée et aérienne marquera profondément toute une génération de metteurs en scène, jusqu’à Ang Lee et son incontournable succès international Tigre et Dragon en 2000.

L’Hirondelle d’Or / A Touch of Zen

La donne n’est donc pas la même dans les années 60. Le cinéma de Hu, bien que très estimé, ne donne pas le la à Hong Kong. C’est en réalité celui de Chang Cheh qui attire l’attention du public et inaugure l’esprit viscéral des productions à venir. Son cinéma jusqu’au-boutiste et graphiquement violent, mettant à l’honneur le charisme du mâle dominant, influence des réalisateurs tels que son chorégraphe Liu Chia-Liang (La 36e Chambre de Shaolin) ou encore John Woo, qui fut parfois son assistant (notamment sur Le Justicier de Shanghaï, Blood Brothers et La Légende du Lac). C’est ce type de réalisations rugueuses, centrées sur la figure d’un héros masculin indestructible, qui permettra l’essor d’une figure telle que celle de Bruce Lee dans les années 70.

Chang Cheh, Chen Kuan-Tai, David Chiang, Unicorn Chan et Bruce Lee sur le tournage de Blood Brothers

Membre du Kuomintang et fuyant le communisme continental, Chang Cheh émigre à Hong-Kong en 1957 et entre à la Shaw Brothers en 1962. Run Run Shaw, partageant son goût pour le chambara et appréciant sa rapidité d’exécution, l’impose comme un réalisateur de premier plan et le charge de d’imprimer sa patte à la renaissance du wu xia pian provoquée par le succès de L’Hirondelle d’Or. Il est peu de dire que Chang Cheh souhaite ardemment révolutionner le genre, dont plusieurs aspects l’insupportent. Premièrement, Cheh entend s’attaquer à l’omniprésence des héroïnes féminines dans le cinéma d’arts martiaux. En effet, dès les années 20, la figure de la chevalière errante surpassant, grâce à sa virtuosité martiale, ses antagonistes masculins, est incontournable. Le succès du film de King Hu, mettant en scène l’actrice Cheng Pei-Pei (que Ang Lee rappellera d’ailleurs pour Tigre et Dragon), montre que ce positionnement féministe – qui n’est que cinématographique, soit dit en passant, les sociétés chinoises et hongkongaises étant patriarcales – est encore d’actualité dans les années 60. À cette époque, des actrices comme cette dernière ou Xiao Fangfang, Chen Baozuh, Feng Baobao et Xue Jiayan dominent le box-office. Notoirement homosexuel, filmant comme personne la virilité de corps masculins souvent musculeux et dénudés, Chang Cheh décide très vite de cantonner ces personnages féminins à des rôles secondaires, voire de les éliminer purement et simplement. Au départ bien sage, scénarisant des drames ou des films d’opéra au sein desquels les femmes ont une place centrale, notre réalisateur mettra peu à peu l’accent sur des intrigues plus masculines. Comme il le prétend dans ses mémoires, ses préoccupations sont avant tout d’ordre commercial. Cheh avait tout bonnement « l’impression que dans les films du monde entier, les acteurs masculins étaient au sommet. Tous les rôles importants étaient joués par des hommes. Pourquoi les films chinois ignoraient les acteurs masculins ? Si les acteurs masculins pouvaient faire surface, l’audience doublerait …C’est pourquoi j’ai décidé de centrer mes films sur les hommes avec le yanggang (virilisme) comme élément central ». Bien entendu, nous savons que la raison financière invoquée, sans être à ignorer, n’est pas ce qui est le plus fondamental dans ce positionnement et que ce focus admiratif sur la figure du héros surpuissant caractérisant l’oeuvre de Cheh a des ressorts beaucoup plus personnels.

Ainsi, lorsque King Hu sortait L’Hirondelle d’Or, Chang Cheh, quant à lui, réalisait Le Trio Magnifique, remake violent et masculiniste des Trois Samouraïs Hors-la-loi du japonais Hideo Gosha (1964). L’un des exemples les plus frappants de cette entreprise de « revirilisation » du cinéma d’action est la suite de L’Hirondelle d’Or, Le Retour de l’Hirondelle d’Or (Golden Swallow), qu’il réalise en 1968. Cheng Pei-pei (Xie Ru-yan), héroïne du premier opus et sensée encore une fois en incarner le personnage principal, est en fait reléguée au second plan, cédant la place à son acteur fétiche Jimmy Wang Yu (Hsiao Peng) et à Lo Lieh (Han Tao). Empoisonnée puis sauvée par ce dernier, l’actrice est astreinte à un rôle de personnage fragile et passif. Recluse et malade, elle ne doit son salut qu’à la puissance masculine du duo, se chargeant pour l’essentiel d’éliminer les adversaires tentant de s’en prendre à elle. Cette obsession pour les environnements exclusivement masculins, où les femmes n’ont pas leur place, atteint son paroxysme dans les années 70 avec la série de films qu’il réalise sur les moines de Shaolin (The Saholin Boxer, Men from the Monastery, Shaolin Martial Arts, Five Shaolin Masters, Disciples of Shaolin, The Shaolin Avengers, New Shaolin Boxers, Shaolin Temple, Invicible Shaolin, Shaolin Rescuers ; réalisés entre 1974 et 1979). Cependant, c’est avec sa trilogie du sabreur manchot que le réalisateur dévoile toute la mesure de son talent de cinéaste… et toute sa démesure dans la représentation de la violence et de la virilité.

Shaolin Temple / Invincible Shaolin

La Trilogie du Sabreur Manchot (Chang Cheh, 1967-1971) ou la revanche d’une identité bafouée

Liu Chia-Liang, grand réalisateur ayant marqué l’histoire du cinéma d’arts martiaux, fut longtemps, comme nous l’avons dit, le chorégraphe des films de Chang Cheh. Celui-ci se rappelle très bien la genèse de la formation du style si reconnaissable du réalisateur. Dans une interview, il expliquera que « les Shaw, voyant le succès des films de samouraïs japonais auprès des spectateurs de Hong Kong, avaient demandé à Chang Cheh d’introduire certains aspects de ces films dans les les siens tout en exaltant l’héroïsme des chinois. Ainsi, il y avait ce héros qui tenait ses tripes à l’air d’une main et qui continuait à se battre... ».

Le succès des chambara au sein desquels un héros handicapé (allégorie d’un Japon meurtri et diminué par les conséquences morbides, radioactives et humiliantes de la seconde guerre mondiale) doit sortir de sa condition afin de vaincre ses ennemis inspire Cheh. En effet, des métrages tels que Samouraï sans Honneur (Hideo Gosha, 1966) et la célèbre série des Zatoïchi (La Légende de Zatoïchi compte déjà à cette époque plus de quatorze films, produits entre 1962 et 1966), dans lesquels le héros, amputé ou aveugle, se soulève contre un ordre injuste, résonnent fortement dans l’imaginaire de notre artiste. Avec son scénariste Ni Kuang (Les Exécuteurs de Shaolin, Black Magic, Les Huit Diagrammes de Wu Lang…), il développe le concept d’un sabreur manchot embarqué dans une sombre histoire de vengeance, à mi chemin entre le drame et le pur film d’action.

Un Seul Bras Les Tua Tous (1967)

Un seul bras les tuas tous (The One Armed Sworsman) sort sur les écrans en 1967 et c’est un triomphe. Le film est le premier à engranger plus d’un million de dollars de bénéfice chez la Shaw Brothers, propulse directement Chang Cheh au firmament des cinéastes et fait accéder son acteur Jimmy Wang Yu à celui des icônes starifiées. Le scenario nous amène à suivre les péripéties de Fang Gang, orphelin n’ayant pour seul héritage que le sabre brisé de son père mort au combat, élevé comme un fils par son maître Qi Ru-Feng (Tien Feng) dans la tradition martiale… mais vilipendé par ses co-disciples et la fille de ce dernier (Pan Yin-tze), jaloux de son talent et de sa proximité avec leur enseignant. Au cours d’une dispute, celle-ci lui coupera le bras et Fang Gang, agonisant, sera recueilli et soigné par Hsioa Man (Lisa Chiao Chiao), jeune fermière avec qui il décidera de couler des jours paisibles, loin des querelles d’écoles. Seulement, apprenant que son maître est menacé par des rivaux sans scrupules, Fang Gang, malgré le refus de sa compagne et son handicap, entreprend de lui porter secours, s’entrainant alors malgré lui dans une spirale de violence.

Le film est l’occasion pour Cheh de laisser libre cours à toute sa maestria et ses fantasmes filmiques. Nous sommes ici devant une œuvre sans concessions, allant droit au but, poussant à leur limite les standards techniques et graphiques de l’époque dans la représentation de la cruauté et de la violence. Réinterprétant les codes stylistiques du chambara et du western, Cheh, au sein des décors somptueux propres aux productions estampillées Shaw Brothers, illustre ce monde sans pitié à l’aide de longs plans séquences, oscillant entre le plan moyen et le plan américain. Il utilise différentes caméras pour développer un montage plus efficient ; ainsi que des plans de coupes sublimant l’impact des chorégraphies de Liu Chia-Liang. Des corps mutilés, de la bravoure quasi-suicidaire, de l’honneur reconquis, des geysers de sang… bienvenu chez Chang Cheh. Cependant, ici, les combats sont intenses mais brefs. Hormis la séquence finale, le réalisateur ne s’attarde pas sur de longues scènes d’action. Les oppositions, brutales et cruelles, ne servent qu’à faire avancer une intrigue qui tire davantage vers le drame que vers le simple film de sabre. Ce qui passionne Cheh, c’est son personnage, Fang Gang, bretteur de talent promis à un grand avenir mais ramené au rang de sous-homme incapable de se défendre suite à la perte de son bras droit. Tiraillé entre son amour pour Hsiao Man et son désir de revanche, Fang comprend l’absurdité et la folie du milieu qui fut le sien. En revanche, il est un homme d’honneur, prêt au sacrifice pour donner matière aux valeurs morales qui l’animent. C’est ce même sens de l’honneur et de la parole donnée qui le pousse à tenir la promesse de se tenir loin des combats faite à sa dulcinée. Fang Gang est un authentique héros dramatique, amenant dans le wu xia pian une dimension rarement approchée jusqu’alors.

Si notre sabreur manchot est tiraillé, c’est que Cheh, en tant qu’homme, l’est aussi. Fang Gang est une projection de la psyché du réalisateur, véritable allégorie de son statut et de ses ressentiments. Bretteur amputé, ne sachant plus qui il est ni à quoi il sert, humilié et rabaissé par ceux qui ne tolèrent pas sa spécificité, notre héros n’est que le miroir de l’auteur, luttant lui aussi pour l’acceptation d’une identité refusée. L’homosexuel, comme l’infirme, n’est pas vraiment un homme. Il n’en est, pour ainsi dire, que la moitié. Mis au banc d’une société qui refuse de faire preuve de compréhension, Fang Gang devra, grâce au pages déchirées d’un manuel d’arts martiaux dans lequel ne sont conservées que les parties concernant le bras gauche, récupérer son ardeur et ses capacités et ainsi, retrouver – et même imposer – sa personne et sa puissance. Le manchot, assumant ce qu’il est, en faisant même un atout, redevient alors un homme, image ultime de la virilité surpassant même celle de ses congénères à deux bras car connaissant le sens du sacrifice et de l’exclusion. Le public de l’époque n’y a sûrement vu que du feu mais c’est en grande partie cette identification et cet amour du réalisateur pour son héros qui facilitera l’adhésion et l’attachement des spectateurs pour ce personnage torturé et valeureux. Bien entendu, le succès phénoménal du métrage pousse la Shaw Brothers et Chang Cheh à préparer très vite une suite, qui sort dès 1969.

Le Bras de la Vengeance (1969)

Dans Le bras de la vengeance (Return of the One Armed Swordsman), nous retrouvons Fang Gang, devenu paysan et coulant des jours heureux avec Hsiao Man. Il est jusque là demeuré fidèle à sa promesse de se tenir éloigné des combats après avoir vengé l’honneur de son maître dans le premier opus. Seulement, un groupe nommé « les huit rois démons » entend bien imposer sa suprématie sur le monde des arts martiaux en soumettant leurs rivaux par le biais d’un tournoi à mort. Après les exploits d’Un seul bras les tua tous, notre héros est l’un des sabreurs les plus réputés de la contrée et il est logiquement invité (de force) à cet événement – invitation qu’il décline malgré les menaces. Néanmoins, devant les injustices et les massacres perpétrés par les rois démons et l’enlèvement de Hsiao Man par de jeunes disciples désespérés par son refus de les aider, il n’aura d’autre choix que de reprendre le chemin des armes, seule issue pour conserver sa compagne et sa sérénité.

Beaucoup plus tourné vers l’action et les combats, ce deuxième volet n’atteint pas la profondeur psychologique et dramatique du premier. Ici, le but est de faire revenir le public charmé par le personnage de Fang Gang dans les salles et de lui offrir un spectacle de grand divertissement. Le réalisateur entend lui proposer du « jamais vu » en matière d’action. Le scénario, écrit par Chang Cheh seul cette fois-ci, a pour objectif principal de forger une intrigue simpliste mais assez cohérente pour donner lieu à une suite d’affrontements quasiment ininterrompue. Le métrage est donc l’occasion de mettre davantage l’accent sur la violence graphique et l’esthétique de la bravoure virile dans la douleur. Des troupes de jeunes hommes musclés et souvent torses nus (la plupart du temps filmés en légère contre-plongée afin de magnifier leur physique athlétique) combattent jusqu’à la mort, malgré les amputations, éviscérations et autres trauma physiques. Le sang coule à flot, entachant parfois même la caméra, afin d’ajouter encore à la rudesse de l’action. Les chorégraphies, toujours assurées par Liu Chia-Liang (qui prend d’ailleurs aussi part au casting) secondé par Tang Chia, se font plus spectaculaires. On note l’apparition, toutefois discrète, de quelques techniques inutilisées dans le premier opus qui se voulait plus réaliste (câbles, trampolines…). L’ambition majeure de cette séquelle est indiscutablement l’innovation chorégraphique ; les huit rois démons se caractérisant chacun par des techniques martiales et des armes inédites (des guillotines volantes, des mains tranchantes..), donnant lieu à des affrontements tous différents les uns des autres et contraignant Fang Gang à user d’ingéniosité pour les vaincre un à un. Le générique, fortement inspiré par la saga James Bond, nous présente d’ailleurs tour à tour les différentes armes mortelles que Fang Gang aura à affronter le long du film. Le ton est donc donné immédiatement : nous sommes face à un film d’arts martiaux dans la plus pure tradition, ne s’encombrant pas d’un développement trop profond des personnages, qui ne se caractérisent finalement que par leurs techniques martiales, leur bravoure ou leur cruauté.

Le montage et le découpage de l’action s’y font aussi plus précis, plus nerveux que dans le premier épisode, la caméra s’approchant au plus près des protagonistes (surtout dans le combat final) afin de mettre en valeur leurs émotions et leur douleur. Nous ne sommes cependant pas encore au stade du montage frénétique des productions post-Tsui Hark : Chang Cheh prend le temps d’installer son action et de dévoiler ses décors en plan large, souvent de véritables lieux de massacres où les corps mutilés jonchent le sol. Les morts et les atrocités ne se comptent plus. Cheh rehausse encore une fois le niveau de violence des productions wu xia de façon notable. Le bras de la vengeance, blockbuster à la sauce Shaw Brothers participant pleinement au retour en grâce des héros virils à l’écran, est un pur exercice de style pour notre réalisateur et, de ce côté, nous pouvons affirmer sans ambages que le pari est réussi. Comme il l’affirmera lui-même un jour de tournage à Liu Chia-Liang : « Plus il y a de sang, mieux c’est ! ».

Avant de nous concentrer sur le troisième volet des aventures du sabreur manchot, véritable apogée de toutes les obsessions et aspirations de Cheh, il convient de nous arrêter sur la question de la misogynie souvent reprochée à ses œuvres. Le constat est loin d’être faux. Cheh n’a jamais caché son ambition de viriliser le cinéma d’arts martiaux et d’y mettre les hommes à l’honneur ; plus adaptés, selon lui, à l’action rude et bestiale qu’il entend illustrer. Il faut avouer aussi que les femmes sont, de prime abord, des personnages de second plan, souvent passives et subissant les événements – comme l’est l’héroïne de Golden Swallow elle-même, comme nous l’avons vu. Femme d’intérieur dévouée à son homme, à l’image d’une Hsiao Man, ou stupide, jalouse, perverse et retorse comme le sont Pan Yin-Tze dans le premier volet et la diabolique Hua Niangzi (Essie Lin Chia) dans le second. Cheh ne semble pas porter les femmes en haute estime. Tout du moins, elles ne lui inspirent que très peu de choses réellement positives. À l’inverse de l’homme, la femme et son corps sont des choses fragiles, ne pouvant pas même se permettre d’être dévêtue pour combattre. D’ailleurs, même lorsqu’elles sont des combattantes, comme Hua Niangzi, elles ne l’emportent sur leurs adversaires masculins que grâce à leur traitrise et leurs charmes, et certainement pas grâce à leur dextérité martiale. Le mieux qu’elles puissent finalement obtenir c’est la protection du mâle, seul à même de faire avancer le cours de l’histoire par son don pour la lutte et son endurance à la souffrance.

Néanmoins, cette impression, fondée sur des aspects précis de sa filmographie, se doit d’être nuancée par d’autres qui le sont tout autant. Dans Un seul bras les tua tous, Hsiao Man est finalement le moteur principal de l’action. C’est elle qui sauve et soigne Fang Gang. C’est elle qui fait de lui un homme nouveau. C’est elle qui lui offre le manuel lui permettant d’affronter son handicap. C’est encore elle qui, par son autorité douce et naturelle, contraint Fang Gang à ne plus combattre. Dans les deux films, l’hésitation du sabreur entre la lutte et la paix est toujours entre les mains de sa femme, dont le positionnement détermine les choix pris. Dans le premier volet, Fang Gang devra insister sur le fait que son refus de combattre entrainera la mort de nombreuses personnes pour qu’elle accepte de le voir partir guerroyer. Dans le second, c’est une fois libérée de son kidnapping et autorisant son époux à chercher vengeance, que Fang Gang agit. Hsiao Man, sous ses airs d’épouse soumise, est une femme forte, dominant mentalement, ou du moins éduquant socialement, son compagnon. Elle est à l’origine de la moindre de ses décisions et ceci, courant sur deux films, ne peut pas être écrit inconsciemment par Chang Cheh. Cette position craintive et contradictoire vis-à-vis de la présence féminine n’est d’ailleurs pas propre à ce dernier. Ses questionnements sont à l’image de sa société et de son contexte.

En effet, au cours des années 50 et 60, la société hongkongaise a fortement évolué et s’est modernisé. Les femmes accèdent à l’emploi, réclament leurs droits, laissant les hommes déchirés entre le désir de préservation d’antiques valeurs patriarcales et la reconnaissance du rôle social actif que peuvent jouer les femmes. Un seul bras les tuas tous et Le bras de la vengeance ne sont que les reflets cinématographiques d’une question sociétale ardente et du ressentiment de bon nombre d’hommes hongkongais de la période : ce sont les hommes qui sont les « chefs de famille », eux seuls qui doivent être, par leurs aptitudes physiques spécifiques, les garants de la violence légitime et de la protection du foyer. À contrario, cet ordre ne pourra se maintenir sans le consentement et la participation sociale et économique des femmes, souvent plus à même d’en canaliser les effets dévastateurs et mortuaires. La vision de Cheh est néo-patriarcale certes, voire machiste, mais toutefois moins empreinte de la misogynie dont on l’a souvent accusé… en tout cas pas encore. Chang Cheh entend bien sûr réaffirmer la présence et la puissance masculine dans le cinéma – et de fait dans la société – mais ceci est essentiellement concrétisé par une mise en scène magnifiant le corps masculin, musclé, rutilant, suant, sanguinolent et, nous ne le pensons pas, par une détestation explicite de la femme. Chang Cheh aime les hommes et les filme comme personne mais l’orientation sexuelle du réalisateur ne joue pas encore à pleins pots sur le regard porté sur les personnages féminins. Tout du moins, cette fascination pour le yanggang est ici abordée avant tout de manière visuelle. La narration laisse encore une place importante à l’agir féminin. Cependant, avec La Rage du Tigre, troisième et dernier volet de la saga paru en 1971, les choses vont être sensiblement différentes.

La Rage du Tigre (1971)

Le troisième volet du sabreur manchot n’est pas une suite. Il s’agit d’un remake, voire d’un reboot. Jimmy Wang Yu (Fang Gang) cède la place David Chiang (Lei Li). Ce n’est, au départ, pas un choix de Chang Cheh mais le résultat d’une dispute d’ordre financier entre Wang Yu et la Shaw Brothers (il retrouvera quand même son rôle dans le sympathique cross-over japonais Zatoichi contre le sabreur manchot en 1971). Contraint de se séparer de son acteur fétiche, le réalisateur choisira donc David Chiang qui jouait déjà un rôle secondaire dans Le bras de la vengeance. Plus musculeux, mais aussi plus androgyne, David Chiang est le candidat idéal pour que Cheh laisse libre cours à tous ses désirs filmiques en terme de violence et d’homo-érotisme. Car cette fois-ci, les potards sont poussés à plein régime. En effet, toutes les caractéristiques visuelles et scénaristiques du réalisateur sont ici convoquées, faisant sûrement de La Rage du Tigre (The New Armed Swordsman) l’œuvre la plus personnelle de notre cinéaste.

Bien qu’étant un remake, l’intrigue, marquant le retour de Ni Kuang à l’écriture, change quelque peu. Lei Li n’est pas Fang Gang et il n’est pas question du sabre brisé d’un père défunt, ni de co-disciples jaloux l’ayant malencontreusement amputé. Ici, c’est le héros lui-même qui, ayant perdu un pari contre maître Long (Ku Feng), un adversaire déloyal et malveillant, se coupera de lui-même le bras droit afin de tenir sa parole. Incapable de tenir son rang de bretteur, il renoncera aux arts martiaux et deviendra alors serveur dans une gargote, ainsi que le souffre-douleur de ses clients. Il gagnera toutefois l’affection de Ba Jiao (Li Ching), jeune villageoise tombée sous le charme ténébreux du jeune manchot. L’arrivée de Feng Chun-Chieh, jeune et valeureux épéiste, changera la donne. Reconnaissant Lei Li comme son égal et construisant avec ce dernier une relation profonde, Feng se mettra en tête de combattre maître Long et son clan mais se fera atrocement assassiner. Pour Lei Li, c’est la goutte de trop : le sabreur manchot reprend alors les armes afin de venger la mort de son ami et, par la même occasion, mettre fin à la domination du clan meurtrier sur le monde des arts martiaux.

Le film est un chef d’œuvre, certainement le plus grand de Cheh, comptant parmi les réalisations les plus cultes du wu xia pian. Pour le cinéaste, c’est un « film somme », dans lequel il démontre toute la mesure de son talent en matière de mise en scène, de représentation de la violence mais aussi de symbolisme et de poésie visuelle. Bien qu’ayant réalisé une multitude de métrages après celui-ci (sa carrière en compte 94), on a sans cesse l’impression qu’il y opère une sorte de testament cinématographique, y délivrant toutes ses obsessions intimes et esthétiques… comme s’il s’agissait de son dernier, tant les tropes spécifiques de l’auteur sont à leur paroxysme.

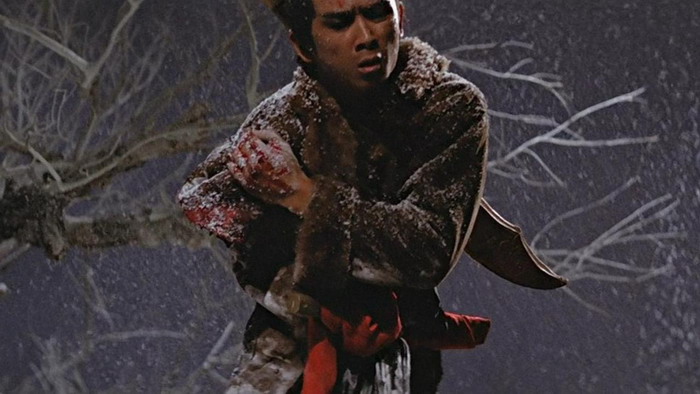

Coté mise en scène, Cheh va le plus loin possible en matière de violence graphique et de démonstration de la souffrance et la bravoure. Les amputations, éventrements, écartèlements et autres joyeusetés (Feng se fait littéralement attaché et coupé en deux) ne se comptent plus. La mythique scène finale du pont fait plus de 130 victimes, de la seule main vengeresse de Lei Li. Le montage et les mouvements de caméra, parfois portée, se font aussi plus dynamiques, alternant entre plans séquences, longue pause silencieuse d’observation et découpage rythmé que des zooms frénétiques ou des ralentis suggestifs viennent renforcer. La caméra est centrée sur le héros, occupant souvent tout l’espace, la plupart du temps en contre plongée et en plan moyen afin d’en sublimer la virilité et l’envergure. Ses adversaires n’apparaissent à l’écran que pour s’y faire trucider. Nous sommes encore dans une réalisation Shaw Brothers au style classique des années 70 mais l’innovation est clairement visible dans bien des plans. Ici encore, la violence et la vengeance, motivées par un sens de l’honneur jusqu’au-boutiste, sont les moteurs de l’histoire. Elle est le seul et ultime moyen pour le sabreur diminué de s’affirmer en tant qu’homme (en tant qu’amant ?) face à des entités qui le dénigrent. Ce passage à l’acte, cette évolution de Lei Li dans l’affirmation de sa spécificité est d’ailleurs symbolisée par ses costumes. Si, au départ, il est vêtu d’un noir discret, s’effaçant devant les moqueries et les coups, c’est en costume blanc (celui qu’il porte au début du film avant son auto-mutilation), fier et droit, qu’il ira défier ses ennemis pour un massacre d’anthologie.

L’homosexualité socialement contrariée de Chang Cheh donne la mesure du métrage. L’homo-érotisme transpire de chaque plan posé sur les torses bombés des combattants mais aussi de la relation « fraternelle » entre Lei Li et Feng, bromance scénarisée et mise en scène comme un réel coup de foudre passionnel. Les deux amis s’admirent, se frôlent, s’esquivent, s’observent d’un air lascif. Peu à peu, un véritable couple se forme, laissant Ba Jiao de coté – qui s’en plaint d’ailleurs gentiment. L’allégorie est on ne peut plus visible dans une scène où Feng, se reposant dans un hamac, attend que Lei Li lui serve le thé avec dévotion. Réaffirmant Lei Li dans sa masculinité et sa fierté, Feng en fait un homme nouveau. Les deux finiront même par ne faire qu’un (ils sont d’ailleurs accompagnés par le même score lorsqu’ils apparaissent à l’écran) et c’est la perte irréparable de l’être aimé, dont l’esprit et les techniques accompagnent Lei Li dans son ultime épreuve, qui marque le tournant de l’intrigue. Lei Li fera payer chèrement à ses ennemis la perte de son ami… ou l’interdiction symbolique de son amour interdit. La signification de la figure du sabreur manchot pour Chang Cheh, encore plus que dans les deux premiers volets, prend ici tout son sens. Il est l’image de la revanche de l’homme diminué (castré ?), maltraité dans son identité, exigeant sa vengeance, faisant même de son handicap un avantage, et démontrant sa grandeur et sa puissance à la face du monde. Bien entendu, Cheh sauve les apparences : à la fin du film, Lei Li retrouve Ba Jiao… mais sans réellement porter un regard autre que protecteur sur la demoiselle.

La Rage du Tigre demeure un modèle du genre. Le film influencera toute une flopée de réalisateurs chinois mais aussi occidentaux : Quentin Tarantino lui rendra hommage dans Kill Bill, autant par certains de ses cadrages que par la scène où l’héroïne pulvérise une centaine d’opposants à elle seule. Quant à Georges Lucas, il en fera une influence majeure de Star Wars, ne serait-ce que par la reprise du motif de l’épéiste amputé et de l’opposition des costumes blancs et noirs. De même, un autre génie du cinéma jettera son dévolu sur le sabreur manchot afin de créer une œuvre majeure de sa carrière : Tsui Hark.

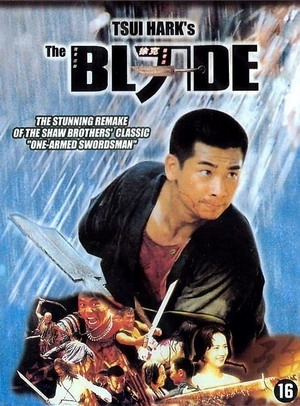

The Blade (Tsui Hark, 1995) ou la mise à mort du wu xia pian hongkongais

En 1995, le réalisateur et magnat de la production Tsui Hark entreprend lui aussi de revisiter la légende du sabreur manchot. Lui qui avait explosé les codes du wu xia pian et contribué à « réhabiliter » le « style King Hu » avec son Zu, les guerriers de la montagne magique (1983), se décide à atomiser à nouveau le genre ; cette fois-ci en s’attaquant à l’œuvre de Chang Cheh, autre monstre sacré du film de sabre à la chinoise.

Essentiellement basé sur la trame d’Un seul bras les tuas tous, dont on retrouve plusieurs éléments (un héros orphelin, un père tué, un sabre brisé, un manuel d’escrime, un père de substitution maître en arts martiaux… ). Tsui Hark, comme à son habitude, ne peut s’empêcher de prendre toutes les libertés avec le scénario original et d’en proposer sa vision. Ding On (Vincent Zhao ou Chiu Man-Cheuk, qui apparait au casting de plusieurs réalisations et productions de Tsui Hark, dont Le Festin Chinois, Green Snake et deux volets d’Il était une fois en Chine), orphelin élevé dans une fabrique de sabre, y forme un triangle amoureux malsain avec la fille du maître des lieux, Siu Ling (Sonny Song) et son ami Tête d’Acier (Moses Chan). L’action se situe dans une Chine médiévale, sans date ni repères historiques précis, société « madmaxienne » toute droit sortie de l’imaginaire du réalisateur, où la loi du plus fort, la cruauté et l’immoralité la plus abjecte règnent. Apprenant que son père fut assassiné par Fei Lung (Xiong Xin-Xin, comptant aussi parmi les chorégraphes du film), un tueur sanguinaire craint de tous, Ding On est obsédé par la vengeance. Tentant de sauver Siu Ling des griffes d’une horde malfrats, il perd son bras droit, arraché par les dents acérées d’un piège à loup. Recueilli par une jeune et pauvre paysanne, manchot, il se résigne à devenir serveur pendant que, dans le même temps, Tête d’Acier et Siu Ling quittent la forge paternelle afin de le retrouver. Découvrant une société urbaine sordide, les deux seront happés par l’ignominie du monde qui les entoure. Quant à Ding On, ayant récupéré un manuel d’arts martiaux dont ne subsistent que les pages dédiées au bras gauche, il s’entraînera sans relâche afin de mettre au point une technique de combat lui permettant d’anéantir le clan lui ayant pris son bras et Fei Lung, le meurtrier de son père.

La récupération du mythe du sabreur manchot est avant tout l’occasion pour Tsui Hark de renouveler la mise en scène du wu xia pian. Avec The Blade, il va proposer une œuvre folle, quasiment expérimentale, novatrice et sans compromis, ne ressemblant à aucune autre. Considérant que le genre se sclérose dans des codes et techniques trop redondantes, Hark va s’employer à concocter un métrage « antithèse » : Les wu xia pian sont trop propres et lisses… son film sera sale et rugueux. Les chorégraphies sont trop sages, surréalistes et câblées… il n’en utilisera aucun et demandera à son chorégraphe d’oublier la beauté du geste pour ne capter que l’efficacité meurtrière d’un réel affrontement. Les scenarii sont manichéens et les interactions pompeuses… il n’y aura pas de véritable héros, ni de bons, ni de dialogues écrits non plus : les acteurs, aidés par quelques instructions sommaires, devront trouver eux mêmes leurs mots et leurs réactions. La mise en scène est trop encadrée et figée… il ne donnera aucune direction à ses cameramans à part celle de capter l’instant T – comme s’ils filmaient un documentaire – ; les acteurs évoluant sur le plateau sans aucun marquage ni directive particulière concernant leurs mouvements et déplacements. C’est ici « la caméra qui suit l’action et pas l’acteur qui se place devant la caméra pour jouer » selon les propres termes du réalisateur. Inspiré par François Truffaut, Hark veut faire de son métrage un wu xia pian de « cinéma-vérité » (qu’il définit comme « vérité-action »), dépeignant une société barbare et ses conflits dans toute sa spontanéité, son foutoir, sa crasse et sa violence.

Certaines scènes incroyablement esthétiques, comme la somptueuse séquence aux tons rouges et bleus durant laquelle le père de Ding On affronte Fei Lung, viennent contraster avec des images ultra-réalistes d’apocalypse urbano-médiéval filmées à la manière d’un reportage de guerre. Les combats sont ultra-nerveux et ancrent les combattants au sol. Ding On tournoie telle une toupie incontrôlable, laissant le spectateur hébété devant cette furie visuelle au montage épileptique et volontairement désordonné. The Blade est une expérience cinématographique désarçonnante, malaisante, mais grandiose et unique. Adoubé par la profession, nominé aux Hong Kong Film Awards de 1996 pour ses chorégraphies et ses costumes, le film sera boudé par le public à sa sortie, trop perturbé par l’aspect avant-gardiste du film. Inconsciemment, les spectateurs hongkongais de 1995, préoccupés et apeurés par la rétrocession de 1997, n’ont aussi pas dû apprécier le sous-texte proposé par Tsui Hark et être prêt à entendre ce qu’il avait à leur dire.

En effet, si l’utilisation du sabreur manchot touche à l’intime chez Cheh, elle prend chez Tsui Hark des raisons profondément politiques. Depuis ses débuts et son brûlot L’Enfer des Armes (1980), on connait les tendances marxisantes, voire révolutionnaires, de l’auteur. Son cinéma, dans sa globalité, démontre clairement son envie de briser les codes et les mythes, de remettre en cause tout ce qui semble acquis. Anecdote éclairante : en 1991, il produit pour Yim Ho le film King of Chess se déroulant dans un camp de rééducation chinois. Le réalisateur donnera à son film un ton résolument anti-communiste, ce qui finira par irriter Hark qui tournera alors lui même plusieurs scènes sensées nuancer le propos jugé injuste envers la doctrine marxiste. Que l’on s’entende bien, Tsui Hark est un véritable capitaliste à la tête d’un studio à l’envergure conséquente. Il n’est pas un membre actif ou un militant du parti communiste chinois. Seulement, sa tendance iconoclaste et ses sympathies pour ce qu’il est convenu de nommer « le peuple » trouve une résonance dans les grands principes de cette idéologie. Aussi, Hark est né au Vietnam en 1950 et est marqué par l’histoire de ce pays, admiratif de la victoire Vietcong contre les puissances françaises et américaines – Les occidentaux ne sont d’ailleurs pas représentés sous leurs meilleurs jours dans ses films, pour les rares fois qu’il en convoque quelques figures. De plus, à de nombreuses reprises, Tsui Hark entreprit de mettre en valeur de véritables héros populaires chinois, au service des plus faibles et affrontant l’impérialisme occidental, dont l’exemple le plus frappant est certainement Wong Fei-Hung dans la saga des Il était une fois en Chine (1991, 1992, 1993, 1994 pour les volets qu’il a lui même réalisé). La filmographie de Hark est indéniablement marquée par son attachement à la Chine, à son histoire et son patrimoine qu’il aime revisiter et revivifier. Ce rappel se fait soit par le biais de la réadaptation de figures historiques ou légendaires telles Wong Fey Hong, la légende du serpent blanc (Green Snake, 1993), le juge Di Renjie (la saga des Detective Dee, 2010-2018), le Roi Singe (Journey to the West : the Demons Strike Back, 2017), soit par la revisitation de grands classiques du cinéma ou de la littérature chinoise (Dragon Gate Inn en 2011, La bataille de la Montagne du Tigre en 2014). Le cinéaste s’est constamment fait le gardien d’une certaine tradition, tout en la malmenant parfois comme l’artiste révolté qu’il a toujours été, tentant par là même de garder un lien, selon lui faussement contradictoire, entre la Chine continentale et Hong-Kong.

Les films hongkongais de la fin des années 90 sont tous fortement imprégnés de la crainte de la rétrocession inéluctable de Hong Kong à La Chine en 1997. Cette période est d’ailleurs marquée par la fuite vers les Etats-Unis de nombreux réalisateurs (John Woo, Ringo Lam, Ronny Yu, Kirk Wong…). Hark se laissera aussi tenter par l’aventure hollywoodienne mais la teneur des séries B réalisées sous l’égide des studios américains (Double Team et Piège à Hong-Kong, avec Jean-Claude Van Damme, en 1997 et 1998) ne laissent que peu de doutes sur son désir de ne pas y faire long feu. Pour lui, il était essentiellement question de renflouer les caisses de la Film Workshop après le flop de The Blade ; et aucunement de prendre racine chez le gweilo. Contrairement aux films de ses collègues à la même époque, The Blade ne transpire pas la crainte de la rétrocession. Non. The Blade n’est pas non plus le film de l’enthousiasme… il est celui de l’acceptation. Tout comme Ding On, manchot devant redoubler d’efforts, accepter l’inacceptable pour survivre dans un monde brutal et chaotique, Hong Kong devra elle aussi se résoudre à réincorporer ce corps, cette partie d’elle même qui, manquante, faisait d’elle une déracinée, une diminuée, brillante et pimpante, certes, mais une proie bien faible face aux menaces d’une planète mondialisée, sans règles et sans scrupules. Le retour à la Chine, comme l’entrainement d’un manchot au maniement du sabre, pourra être souvent douloureux, parfois amer. Il n’en reste pas moins la solution, inévitable d’ailleurs, avec laquelle les hongkongais devront composer afin de devenir plus forts et résistants face aux attaques d’un monde farouchement hostile. Toute la filmographie de Tsui Hark est hantée par la problématique de la faiblesse et de la passivité des chinois face aux agressions extérieures. Le réalisateur libre et impertinent qu’il est semble nous dire que la rétrocession est finalement un moindre mal. D’ailleurs, que ce soit en tant que producteur ou cinéaste, Hark semble naviguer assez aisément dans les eux troubles du système de co-production sino-hongkongais quasiment imposé aux projets ambitieux désireux de voir le jour par le gouvernement chinois. Sans tomber dans la propagande grossière d’un Dante Lam (Operation Red Sea, The Rescue) ou d’un Zhang Yimou (Hero, La Grande Muraille), il parvient à délivrer des métrages de qualité, inventifs et parfois même assez irrévérencieux. Nous mettrons de coté le dernier opus du maître, La Bataille du lac Changjin, sorti à l’occasion du 100e anniversaire du Parti Communiste Chinois en 2021, réalisation tripartite et aberrante, aux cotés de Chen Kaige et Dante Lam.

Le sabreur manchot a donc permis, au cours de ses adaptations filmiques, l’expression de sensibilités différentes. Le personnage se prêtera aussi bien aux questionnements intimes d’un Chang Cheh qu’aux tendances marxisantes et pragmatiques d’un Tsui Hark. Ce personnage sera surtout le héros d’une série films inoubliables, marquant de réelles ruptures avec les productions de leur temps. Instrument de dialogue pertinent et polyvalent des auteurs avec le public hongkongais, la figure du sabreur manchot, susceptible de donner forme à un riche et subtil symbolisme, n’a sûrement pas fini d’inspirer les créateurs. Qui sera le prochain ?

-

- Introduction

- Chang Cheh et le yanggang (« Masculinité »)

- La trilogie su Sabreur Manchot (Chang Cheh, 1967-1971) ou la revanche d’une identité bafouée

- The Blade (Tsui Hark, 1995) ou la mise à mort du wi xia pian hongkongais

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] The Devastator, de Cirio H. Santiago (1986)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/07/thedevastator-680x340.jpg)

![[Portrait] Qin Peng-Fei, le meilleur de l’action chinoise ?](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/QinPengFei-680x340.jpg)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] Ghost Killer, de Sonomura Kensuke (2025)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/07/GhostKiller04-680x340.jpg)

![[SVOD] Quoi de neuf sur Outbuster en juillet ?](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2021/11/outbuster-680x316.jpg)

![[Film] Exquisite Bodyguards, de Yuan Guang-An et Meng Zhen (2023)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/06/exquisitebodyguard-680x340.jpg)